Categoría: Tintero

-

El lugar de los libros

Durante años, mis libros han estado repartidos entre dos domicilios. Después de este tiempo de doble personalidad bibliófila, he reunido ambas colecciones en el mismo lugar. Parece la desembocadura de dos grandes ríos de palabras que forman un estuario. Vienen las cajas llenas de los libros de allí. Las abro, van saliendo en orden. Presento […]

-

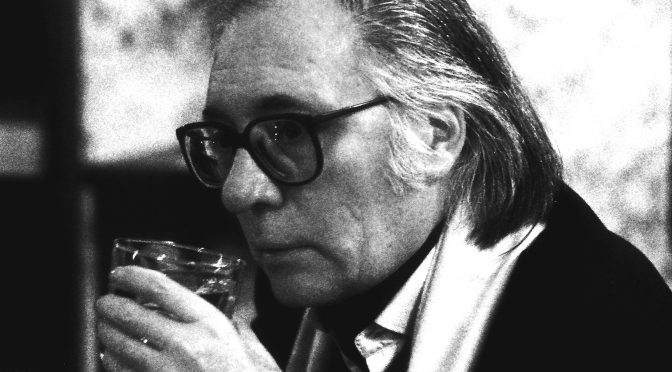

Umbral, la escritura

Mi juventud son recuerdos de las calles de Madrid contadas por Umbral. O de las columnas y de las novelas de Umbral leídas en bibliotecas, bares u hostales de Madrid. O quizá haya acabado siendo una mezcla de ambas cosas, como un noviazgo difuminado por el efecto del tiempo y que ha extendido sus vivencias […]

-

Weekend rural

Llegaron al pueblo el viernes, después de tres horas de viaje por carretera. La madre, el padre y los dos hijos: la jovencita de trece años y el niño de nueve. Las llaves no dieron problema. La casa olía a cerrada, pero estaba fresca, con sus gruesas paredes y sus techos altos. Y, sobre todo, […]

-

El crack cero

AUDIO DE «EL CRACK CERO» Se pone íntima la noche de mayo, con la ventana abierta y el silencio de la calle, que no es silencio, sino incitación a bajar por si hubiera algún bar abierto. No lo hay. En ese plan, el salón se queda a oscuras y solitario y la tele finge ser […]

-

Las primeras páginas

AUDIO DE «LAS PRIMERAS PÁGINAS» Si existe un Paraíso en la Tierra, debe de parecerse a la biblioteca pública de cuando era niño, en Puente Genil, Córdoba; aquel edificio que no sé qué alcalde ha convertido en una tienda de ropa que ya ha cerrado. Recuerdo que la primera vez que entré le pregunté a […]

-

Luca

Luca está echado sobre su alfombra. Son las siete de la mañana. Ya lleva un rato despierto, en guardia, escuchando todo, atento a cualquier novedad, sin moverse. Luca es un perro tranquilo, recio. En el bar de la esquina trabaja un camarero mayor que dice que sabe ver el alma de los seres vivos y […]

-

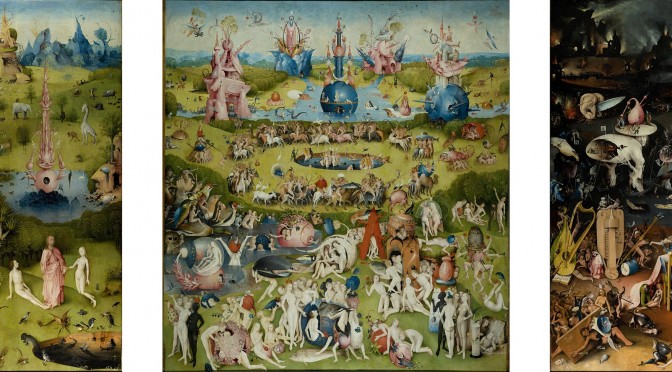

Ubi sunt

Marta lleva trabajando en el Museo del Prado desde 1998. Acabó la carrera de Historia del Arte y desde entonces, y gracias a unas cuantas llamadas que hizo su padre, entró en plantilla, garantizándose una vida cómoda y feliz entre cuadros y esculturas. Lo cierto es que ella misma nunca ha sabido que su padre […]

-

De Borges a Tolkien

Una de las conferencias más apasionantes de Borges, para mi gusto, fue la que dio acerca de uno de sus temas favoritos: Las mil y una noches. Para Stevenson, Arabian Nights. Resulta embriagador volver a escuchar al maestro hablando del Oriente y del Occidente como conceptos; hoy me detengo en cierto aspecto de esa magnífica charla, y […]

-

Aute, el mundo y la carne

Los relojes que no gasto llevan décadas parados a las cuatro y diez. Me parece que Saramago hizo lo mismo, detener las manecillas del tiempo en su casa para que indicaran la hora en la que se conocieron él y Pilar del Río. Las cuatro y diez, la hora de la belleza, la hora de […]

-

Félix Rodríguez de la Fuente: el jefe de la manada

Dice el escritor Robert Louis Stevenson refiriéndose a la educación: “Pasar la mañana en la naturaleza, subirse a las ramas de un árbol y dejar que transcurra el tiempo mientras se reflexiona sobre lo que se ve… Si eso no es educación, ¿qué lo es?”. Pues no lo sé. No tengo ni idea de qué […]

-

Al otro lado del espejo

Los espejos, esos artefactos que nos amenazan con nosotros mismos. Nos aguardan en cualquier parte dotados con la terrible magia de la duplicación. Como se decía antes, los espejos tienen la misma misteriosa capacidad del sexo: la de crear personas. Mi infancia son recuerdos de una casa en la que existía «el cuarto de la […]

-

Baroja, Alcántara, Garci

Después de los temporales se quedan las calles y los parques como la carne tras las inflamaciones: palpitan de realidad, de frío, de resaca. Por una de esas calles abatidas, quizá bajo el sol de la costa rehaciendo escaparates, Manuel Alcántara bajará a comprar la nueva novela de Pío Baroja. Dice Alcántara al respecto que […]

-

El otoño de regalos

El viento del otoño no deja que las hojas se depositen debajo del árbol del que caen. Como si se tratara de teletipos urgentes de noviembre, las hojas que fueron verdes salen zumbando hacia el otro extremo de las ciudades. ¿Qué mensaje portan? ¿Que recuerdos de la lejanísima primavera lleva consigo la hojarasca voladora? Colonizan […]

-

La rienda de Rocinante

Esta mañana he dado un buen paseo, una de esas caminatas que yo considero instructivas, es decir, de las que consisten en ir con la niña, a su ritmo, sin más ocupación que la de estar con ella, que no es poca cosa, por cierto. Cuando andamos así, abandonados, recuerdo siempre al Quijote, que llegando […]

-

Regreso al futuro

Hoy llega Marty McFly. Hoy es 21 de octubre de 2015. Hoy es el día en el que surge de las dobleces del espacio-tiempo el joven Michael J. Fox a bordo del DeLorean para salvar a sus hijos de una mala situación. Hoy es el día de Back to the Future Part II, Regreso al Futuro II. […]

-

Los andamios de Stevenson

¡»Cuán poco se da cuenta el lector -mientras, cómodamente sentado junto al fuego de su chimenea, se entretiene en hojear las páginas de una novela- de las fatigas y de las angustias del autor! ¡Cuán poco se cuida de representarse las largas noches luchando contra las frases que se le resisten, las sesiones de investigación […]

-

El azul Krahe

Ante la muerte de don Javier Krahe en julio de 2015, Juan Cruz tuvo a bien publicar estas líneas de un servidor en el diario El País: «Javier Krahe, matrícula de honor en recreo, se marcha y nos deja el azul. Azul de sus ojos claros, donde uno veía reflejadas las aguas gaditanas en la […]